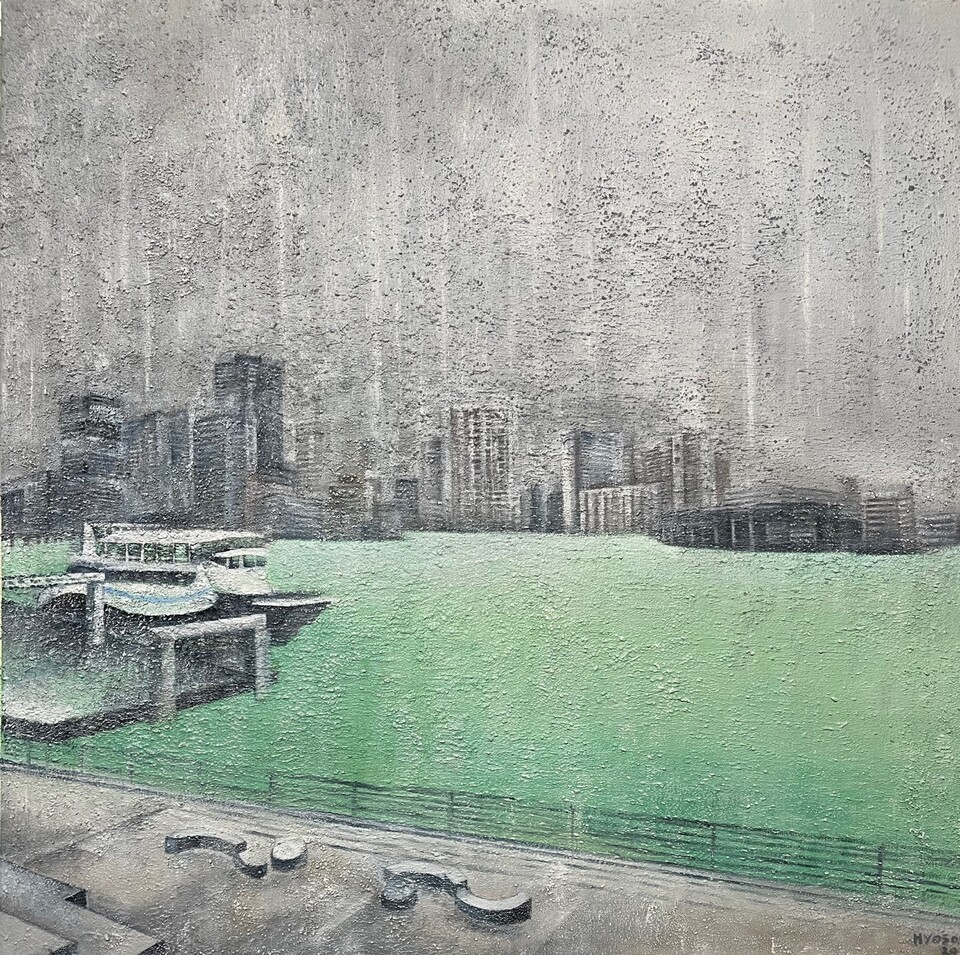

귀향 4. Hey, YOU…(그렇게도 날 부르던 너…)

그렇게도 날 부르던 너…

비오면 비오는대로

바람불면 바람부는대로

넌 그렇게 그 자리에서 날 맞아주고 있었다.

단발머리 소녀는 겨울이 되어

교복위에 입은 코트 단추를 단디여밀고

목도리도 돌돌감고 버스를 탄다.

기차역에 내렸다.

“부산요”.

말이 짧았다 .

그땐 그랬다.

짧은 말이 조금 수다스러워질때는 예외가 있었다.

한 소년이 저만치 친구와 함께 사생대회 갔다 버스에 오를쯤 그때는…

가끔씩 보는 보증수표처럼 생긴 그 소년의 시선을 받고 싶은 날이면…

그 소년의 친구는 한때 수채화 그림으로 금호강을 정화해 버렸었다.

비둘기호 기차에 탔다.

운좋은 날은 창가에 어깨를 기대고

생각없이 도착할 수 있었다.

다리놓을 자리가 정해져있었기에…

차장 언니의 “오라이” 소리에 버스는 움직였고 그 날도 어김없이 태종대에 도착했다.

막막한 시선이 망망대해를 옮겨다녔다.

아마 나의 시선이 Seattle Puget Sound를 향했을 수도…

바다는 통했으니까…

중학교를 졸업하고..

이번엔 내가 필요해 다가갔다…

“부산요” .

여전히 짧았다.

외숙모님 구내식당에 도착했다.

열살아래 두 외사촌들의 손을 양손으로 잡고 외숙모님의 뒤를 따라 국제시장, 광복시장, 서면시장, 자갈치 시장.. 을 누볐다.

봉다리 봉다리에 가득 담아온

찬거거리를 다듬고..설걷이를 하고…

그렇게를 한달…

난 고등학교 교복비를 벌었다.

집으로 향하는 날!

기차역에서 말이 쫌 길어졌다.

“영천갑니다”.

고등학교를 교복입고 갈 수 있었기에…

중2때 다가온 아부지의 파산..

가난!

불편했다.

세상을 보게했다.

삐딱선을 타고 내 스스로의 상념에 질퍽하게 젖었어도 “쩐” 외에 귀한 것들을

보았다.

세월을 휙 넘어 소녀의 나이가 50을 넘긴 어느 날..

태종대 유람선에서 편안히 바다를 보고있을때 누군가가 어깨를 톡톡쳤다.

“처자 고마 바다에 뛰어들지 마이소“.

긴머리에 혼자서 바다를 바라보는 내 뒷모습이 바다에 뛰어내릴 듯 슬픈 여인으로 보였나보다..

난 고개를 돌리며 환하게 웃어 보였다

“어디에 절대로 못뛰내립니더 내 아들을 우야라꼬요“.

“하머“! 하고 맞장구치는 넉넉한 아지매 부대들의 얼굴도 피어졌다.

그제서야 유람선에서 흘러나오는 ”

돌아와요 부산항“이 들리기 시작했다..

더 세월이 흐르고 …

또 날 부르는 소리가 들렸다.

넉넉하게 도착했다.

완행 열차도 아니고

내차를 타고 …

자갈치 시장안에서 국수에 조개탕 시켜

”마이 묵어“ 하는 친구도 내 앞에 있었다.

흔들리는 세월을 흘러서 넘어

내 눈 앞에 흐르는 저 바다를

비가 흐르는 창문을 통해 보고있었다.

바람막이 안에서 머무를 수 있었다.

다시 네가 날 불러도

이제는 이렇게 올께…

흰머리 드문 드문..

적당히 나잇살을 가진 내가 넉넉하게 다가올게…